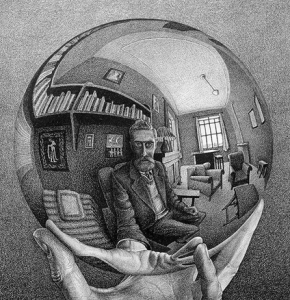

«Non si dovrebbero lasciare specchi appesi nelle proprie stanze più di quanto si debbano lasciare in giro libretti di assegni aperti o lettere in cui si confessano orrendi delitti». Si tratta dell’inizio di un racconto di Virginia Woolf in cui la vita tranquilla di una donna è sconvolta da uno specchio qualunque: «Le porte e le finestre erano aperte alla calura, c’era un continuo sospirare e tacere, la voce di ciò che è effimero e mortale, andava e veniva come un respiro umano, mentre nello specchio le cose cessavano di respirare e rimanevano immobili nel rapimento dell’immortalità». Il racconto attribuisce a un normale specchio uno sguardo capace di verità: costringe la vita dispersa e distratta a fermarsi e definirsi, strappandola così al flusso inarrestabile di tutto ciò che deve morire. Abbiamo in comune con gli specchi l’azione che ci solleva dal flusso della vita e ci dovrebbe caratterizzare: riflettere, verbo composto da re- (di nuovo) e flectere (piegare). L’uomo, a differenza di cose, piante e animali, è capace di piegarsi su se stesso come un punto interrogativo: sa dire «io». Perché allora la scrittrice ci mette in guardia dagli specchi?

Un cane allo specchio crede di avere di fronte un altro cane, un uomo invece dice «quello sono io»: c’è una voce capace di superare ciò che sta sulla superficie dello specchio, un io che sa che quello che si vede è sì lui stesso, ma non tutto lui stesso. Un dramma che si consuma ogni mattina, quando la superficie riflettente diventa strumento di tortura che rivela la distanza tra ciò che si vede e ciò che si è o si vorrebbe essere. Lo specchio, riflettendo, ci ricorda che la vita «evidente» è solo parziale: c’è molto di più, un di più che sfugge non solo agli altri, ma persino a noi stessi. Vorremmo mettere le mani dentro lo specchio per modificarci: dagli occhi alla famiglia, dal naso al lavoro, dai capelli a quella fragilità… Si vorrebbe allora una risposta al «perché io sono così», «perché proprio io ho queste caratteristiche», «perché proprio a me è capitata questa vita». Anche la protagonista di «The Lady in the Looking Glass», è una donna conosciuta da molti, ma nessuno sa «quale sia la verità a proposito di Isabella» perché lei «non vuole essere conosciuta — ma non può continuare a fuggire». E proprio uno specchio nella stanza le sarà fatale.

Nella Grecia arcaica all’uomo era vietato usare lo specchio, farlo era segno di debolezza e doppiezza. Quello che l’uomo è non ha bisogno di maschere o modifiche, è evidente agli occhi di tutti. Il primo a invitare gli uomini a usare lo specchio fu Socrate, per spingere gli allievi a considerare il proprio aspetto come domanda filosofica, li invitava a riflettersi per riflettere, dando spazio alla voce dell’anima che sa che non siamo «solo» ciò che appare e passa. Di rado utilizziamo lo specchio «filosoficamente», per ri-flettere su chi siamo, ci specchiamo per sapere come ci vedono gli altri: siamo accettabili, amabili, attraenti? Quest’uso ci conferma la nostra mortalità e l’introduzione nei cellulari della fotocamera rivolta a noi ne è un sintomo eclatante. Non fotografiamo ciò che ci sta davanti, ma ciò che compare nello schermo-specchio, perché vogliamo qualcosa di più del sapere come ci vedono gli altri, cosa che accade con ogni superficie riflettente, desideriamo imporre come devono vederci: il «selfie» è infatti la foto di uno specchio in cui «nascondiamo» che ci stiamo fotografando, non è lo sguardo di un altro a «immortalarci» (sottrarci alla morte), ma il nostro. L’io in-fermo (non stabile) ha bisogno di «fermarsi» in un’immagine, per non cadere. Per questo è normale che dei selfie, con tanto di filtri, facciano abuso gli adolescenti, in difficoltà nell’accettarsi, a cominciare dall’aspetto (le parole specchio e aspetto hanno la stessa origine). «Postare» («affiggere» noi stessi come un post-it) immagini «riflesse» rivela il bisogno di con-ferme (i «like» arginano la paura di non essere mai abbastanza), sono «riflessioni» parziali sulla vera riflessione da fare: posso io abitare in me stesso senza il «like» (virtuale o reale) altrui? Bisognerebbe usare lo specchio in modo «socratico» e non solo «selfistico», «fermarsi a riflettere» e non a «riflettersi». Gli specchi sono un buon allenamento alla verità: ci confermano che la vita scorre inesorabile, ma allo stesso tempo ci ricordano che, a qualsiasi età, quella voce che dice «io» rimane fuori dal flusso. C’è in noi qualcosa di immortale, sottratto allo scorrere del tempo.

Proprio il fatto che ci sia una distanza tra l’io che si guarda allo specchio e ciò che si vede sulla superficie implica che la nostra vita non è tutta già fatta, ma che è anche «da fare»: desideriamo che «chi si vede» coincida con «chi siamo». Di fronte allo specchio, se non restiamo in «superficie», la vita si mostra come compito: riuscire a collocare il proprio io, così com’è, dentro se stessi e portarlo a pienezza. Ma c’è un ostacolo che lo impedisce: la fuga da sé. C’è chi fugge nella fantasia, e diventa incapace di affrontare la «dura realtà». Oggi la rete dà possibilità inedite, il cui sintomo estremo sono gli «hikikomori» (in giapponese «isolati»), chi vive «in Internet» senza mai uscire dalla propria stanza, neanche per mangiare. C’è chi fugge nel risentimento, non accetta il proprio modo di essere e la propria storia, e cerca i colpevoli fuori di sé (genitori, insegnanti, Dio…): chiunque rappresenti l’autorità o una relazione originaria diventa la causa di ciò che non sopporto in me; queste colpe non solo impediscono a quelle relazioni di crescere ma vengono spesso rivolte contro se stessi in atteggiamenti autodistruttivi. Il risentimento imprigiona le proprie risorse, impegnate nella estenuante caccia al colpevole: trovarlo, se colpevole lo è, può aumentare la consapevolezza di noi stessi, ma non risolve il fatto che ciò che è capitato è capitato proprio a me. C’è infine chi fugge nell’invidia, non sopporta che altri abbiano ciò che non ha: fa di tutto per appropriarsene e, se non può, per sfregiarlo. Oggi i social possono essere un bisturi dell’invidia, come mostrano i commenti feroci degli haters o il cyberbullismo… Il malocchio («occhio invidioso») 2.0 è capace di distruggere le vite.

L’unico modo per collocare il proprio io dentro se stessi è avere presa su se stessi: illusioni, risentimento, invidia non danno alcuna presa. Lo specchio è invece la «sor-presa», che potrebbe venirci in aiuto come accade a Isabella quando se lo trova davanti: «Eccola nello specchio. Rimase perfettamente ferma. Subito lo specchio cominciò a versare sopra di lei una luce che parve fissarla; parve un acido destinato a corrodere ciò che non era essenziale, ciò che era superficiale, per lasciare solo la verità. Era uno spettacolo straordinario. Tutto le cadde di dosso, nuvole, vestiti, cestino, diamanti… Ecco il muro sotto il rampicante. Ecco la donna vera. Era nuda in quella luce spietata». Dallo specchio esce una luce che corrode ogni maschera e rivela la vita nuda, con tutto il rischio di verità che comporta. Una luce necessaria per vivere nella realtà, cosa non scontata in una cultura della libertà come illusoria disponibilità di qualsiasi scelta: l’ingannevole «diventa ciò che vuoi» ha sostituito il sano e realistico «diventa ciò che sei». Una luce che può essere dolorosa come per la nostra protagonista, nello specchio «non c’era niente. Isabella era perfettamente vuota. Non aveva pensieri. Non aveva amici. Non teneva a nessuno». Una luce «spietata», che proprio per questo fuggiamo; tutt’oggi diciamo, in segno di autenticità e coerenza: «Devo potermi guardare allo specchio!». Non è facile essere nudi a se stessi, a volte meglio nascondersi. E se invece esistesse una luce che nel farci vedere chi siamo, al tempo stesso, ci amasse, consentendoci di aver presa su noi stessi, senza averne paura, perché mentre ci illumina ci abbraccia? Esiste una siffatta luce-amore? Esiste solo quando lo specchio è uno sguardo che ci ama in ogni nostro «aspetto». In fondo in ogni specchio cerchiamo un volto amante che ci (sor)prenda e ci (com)prenda così come siamo. Narciso può evitare di annegare nel tentativo di raggiungere la sua immagine riflessa se un altro sguardo lo (chi)ama. L’io si accetta e ha presa su se stesso solo quando si riceve dall’amore, non può fare come il barone di Münchausen che esce dalle sabbie mobili tirandosi su per i capelli. Se io non ho paura degli specchi è perché posso guardarmi sempre negli occhi di coloro che mi amano (in particolare quelli di Dio nei quali più mi guardo più sono bello), e (ri)conoscermi senza paura: amato nella mia nudità e fragilità, che diventano speranza e non colpa, compito e non condanna. Il mio io, sotto la superficie, è sempre a casa.

Il letto da rifare è guardarsi in uno specchio, a lungo, non per riflettersi ma per ri-flettere, diventare un punto interrogativo, senza maschere, scovare e liberarsi da illusioni, risentimenti e invidie, abbracciare la vita che ci è capitata, fino a sentire la paura del vuoto, l’arsura e la sete di un amore talmente grande da abbracciare ogni nostro aspetto. La luce che esce dallo specchio può far male, ma non tutti gli specchi vengono per nuocere se ci ricordano che per amare noi stessi, dobbiamo prima essere amati e lasciarci amare. Gli occhi capaci di emanare questa luce-amore sono l’unico specchio in cui non avremo mai paura di rifletterci, l’unico specchio che può donarci il «rapimento dell’immortalità».

Fonte: Corriere.it