«Spero che le persone che guarderanno la mia mostra sentano un senso di wow e realizzino che questo wow riguarda loro stesse». Così Jeff Koons, tra i più noti artisti contemporanei, si augura un «effetto-wow» di fronte alle sue opere, una delle quali è stata da poco battuta all’asta per 91,1 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per l’opera di un artista vivente. Qualche settimana fa mi trovavo a Oxford per la presentazione di un libro e mi sono imbattuto nella sua mostra all’Ashmolean Museum. Tutte le opere hanno una caratteristica inconfondibile: non hanno spigoli, palloncini d’acciaio di cui lo spettatore vorrebbe toccare le superfici, fatte di materiali che permettono di specchiarsi. La sua «estetica della levigatezza», come la chiama il filosofo Byung-Chu Lan in La salvezza del bello, elimina ogni negatività, ferita, dramma o incertezza. Una bellezza che vuole emanare pura positività, provocare un wow esistenziale e nessuno spiazzamento, semplice riflesso e nessuna riflessione. L’opera non è un ponte verso il mistero a volte oscuro delle cose, ma un’anestesia, un’esaltazione superficiale per dimenticare che là fuori il mondo e gli uomini, in quanto tali, sono pieni di spigoli e ferite, a partire da noi stessi. Ma l’espressione dello stupore è la stessa della paura, e io ho percepito più paura che gioia. Di cosa?

L’estetica della levigatezza, uno dei tratti tipici della tecnologia contemporanea, smussa ogni negatività: è fatta per il consumo e non per la conversione, non richiede alcun cambiamento di sguardo o di vita. Nasconde ogni male, ma il male resta il problema più ingombrante della vita: quello che subiamo senza averlo scelto e quello che compiamo consapevolmente. A detta della psicanalista francese Catherine Ternynck la rimozione della coscienza del male è una delle cause di maggior sofferenza della psiche contemporanea. Nell’Uomo di sabbia Ternynck riporta le parole di una sua giovane paziente, in terapia dopo un aborto volontario: «Sono in analisi perché mi sento colpevole, non del mio gesto in sé, ma piuttosto colpevole di sentirmi colpevole: il gesto era legale. Lo desideravo e non lo rimetto in discussione. Da dove viene allora questa cattiva coscienza che non mi abbandona più? Cosa devo fare?». Molti pazienti, come questa donna, le chiedono di eliminare la coscienza della moralità delle proprie azioni, per questo l’autrice descrive l’uomo contemporaneo come uomo «de-moralizzato», triste perché privo di un pensiero morale, una coscienza del bene e del male: se il «gesto è legale» come è possibile che mi senta in colpa? Se tutti fanno questa cosa perché io ne ho rimorso? L’uomo de-moralizzato vuole una coscienza levigata, senza ferite: un effetto-wow interiore costante.

Era quello che pretendeva anche il protagonista di Delitto e castigo, convinto di poter compiere un omicidio senza essere e sentirsi colpevole, salvo poi scoprire che il maggior castigo di un male compiuto è proprio l’averlo compiuto. Il suo «mal-essere» lo porta a confessare, perché confessare è prendere le distanze dal male: in quanto autori dell’atto ci riconosciamo «di più» del male-fatto. I guai cominciano quando pretendiamo di sentirci innocenti, perché il male, privato di oggettività e rimosso, si nasconde e si tramuta in patologie e nevrosi, con il suo fastidioso e persistente sintomo: il senso di colpa. Ternynck lo chiama infatti «senso di colpa bianco»: un senso di depressione senza una depressione effettiva. La cancellazione del male non riesce a eliminare anche il senso di colpa che, ci piaccia o no, ha un ruolo centrale nel definire la nostra identità. Il bambino che scopre di essere capace di azioni distruttive diventa autore della propria vita, perché scopre che le sue scelte hanno un impatto reale sul mondo e sugli altri. Nell’educazione il senso di colpa, ben affrontato, si trasforma in senso di responsabilità, invece una coscienza educata all’indifferenza di bene e male rende schiavi dell’istante, dell’emotività, del potere altrui.

La vita è inquinata alle radici, scrive Svevo alla fine del suo capolavoro, e non si sa come guarirla: questo inquinamento radicale la psicanalisi lo chiama «pulsione di morte», la tradizione cristiana «peccato originale», espressioni che non indicano un arcano o un mito, ma il fatto che il male ci accompagna dalla nascita come la nostra ombra. I bambini che scoprono l’ombra vorrebbero calpestarla o eliminarla, ma ci segue ovunque, e solo accettandola non ci perseguiterà come nel geniale racconto di von Chamisso, Storia straordinaria di Peter Schlemihl, in cui un uomo vende la propria ombra al diavolo per soldi. Aspiriamo a un’impossibile innocenza che ci liberi dalle conseguenze dei nostri atti, ne elimini gli inconvenienti e il peso, ma bene e male non sono finzioni culturali, infatti se la tentata corrosione del senso morale non necessariamente rende più malvagi sicuramente rende più deboli, meno capaci di scegliere, agire e affrontare la negatività. Perché?

Tutto ciò che nell’anima viene rimosso non sparisce, ma marcisce, e così, molto spesso, dietro la mancanza di fiducia in sé o in un diffuso male di vivere si nasconde il senso di colpa: il «mal-essere» a volte è un male che, non riconciliato e non «degradabile» per il solo trascorrere del tempo, riemerge più nocivo. La tensione del senso di colpa diventa tale che, per non «am-malarsi», si cerca di espellere il male, seguendo due strade. Da un lato il vittimismo, che porta a odiare se stessi, ci si identifica con il male subito o compiuto, sino a pensare di meritare di essere distrutti. Dall’altro lato c’è il boia: vendicativo, accusatore, gode del male altrui, lo attribuisce agli altri, inflessibile moralista e paladino di una presunta innocenza in cui stabilisce da solo i confini tra chi è puro e chi è impuro. Incapace di vedere il proprio, si occupa di eliminare il male negli altri: è il sollievo momentaneo di chi crede di aver trovato un senso al male, ma questo senso «esteriorizzato» non ce ne libera, anzi lo nasconde ancora di più. L’accusa con cui ingabbio l’altro è in realtà la prigione in cui sono io: vedo negli altri ciò che non riesco a riconciliare, o riconoscere, in me. Sia la vittima che il boia usano le lacrime come pugni, non aprono lo spazio al perdono, che è l’unica terapia al male, subito e fatto, perché il perdono prende le distanze dall’atto malvagio senza però ignorarlo, stabilisce la differenza tra me e il male, tra mal-essere e male-fatta. Solo così ci si può liberare da rancore, rabbia, odio, morbosi ancoraggi al male che impediscono di prendere il largo nel futuro. Nella preghiera del Padre nostro, che non a caso si conclude con «liberaci dal male», si chiede a Dio: «rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori», cioè il perdono mi giunge nella stessa quantità in cui lo offro. Non è un invito moralistico, ma la descrizione della prigione del male: non posso liberarmene sino a che mi identifico con esso o lo proietto sugli altri. Solo il perdono permette di prendere le distanze dal male, lo disattiva e si comincia a guarire.

Ho avuto studenti imprigionati da mali ricevuti dalla vita o dagli altri, le loro risorse per crescere erano bloccate dal senso di colpa, ora in forma di rabbia ora in forma di vittimismo. Pretendevo di liberarli dalla prigione, ma da loro ho imparato che amare non è sostituirsi a un altro nell’affrontare il suo male, ma aiutare a vederlo e non lasciarlo solo nel fronteggiarlo. Ne ho avuti altri che hanno fatto del male a sé e ad altri, e amarli è stata un’impresa, riuscita solo quando, divenuto consapevole che anche io sarei capace di fare quello stesso male, ho smesso di far coincidere il male fatto con la loro persona: non si sentivano più mal-visti. Per un educatore il male è forse la sfida più grande, se ne esce sempre mal-conci, mal-andati, ma proprio le ferite riportate, più che le vittorie, ci rendono credibili: Ulisse viene riconosciuto dalla nutrice per la sua cicatrice, non per il suo aspetto.

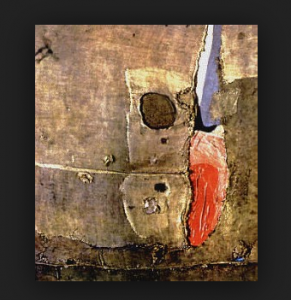

Il letto da rifare oggi è stilare un elenco di mali subiti e/o commessi. Prendete uno a uno questi mali e cominciate a perdonarli secondo due categorie: se è il male subito dalla realtà bisogna «perdonare la realtà» di essere così incompiuta, per liberarsi dal rancore o dal vittimismo che ci imprigionano; se è invece il male che abbiamo fatto noi si tratta di trovare il coraggio e l’intelligenza di chiedere perdono. Il male si supera solo dandogli un senso, che non significa trionfare su di esso come non ci fosse mai stato, come la superficiale innocenza indifferente di una scultura di Koons, ma (r)accogliere tutte le ferite e cicatrici che ha inferto all’anima come materiali di una bellezza inaspettata, come in un’opera di Burri. E se di fronte a quel foglio non sapete cosa scrivere, ma in voi c’è un mal-essere senza nome, forse proprio in quella pagina ancora bianca si nasconde la paura di ammettere un male rimosso e che marcisce. In quel bianco, a guardar bene, c’è una nuova libertà da scoprire, uno sguardo benevolo, una rinascita tanto attesa.

Fonte: Corriere.it