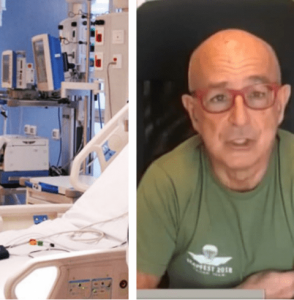

Volti, sguardi e persone attraverso il drammatico racconto del Professore Giorgio Berlot Primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Trieste.

“Io sono in terapia intensiva da 37 anni e una cosa del genere non l’ho mai vista in vita mia. Ho vissuto qualche altra epidemia; ricordo l’H1N1, la Sars, ma una con un virus così forte, di una vastità tale da spargere infinito dolore e disperazione, non l’ho mai vista. Adesso tutti quelli che fanno i ‘sapientoni‘, usando espressioni del tipo ‘lo sapevo’ o ‘l’avevo detto’, in realtà, come me, neanche loro si aspettavano una malattia di queste proporzioni”.

Inizia con queste parole il racconto a Interris.it del Professore Giorgio Berlot, docente di Anestesia e Rianimazione all’Università di Trieste e Primario presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Cattinara del capoluogo friulano. Un racconto fatto di lacrime e spavento ed anche di meraviglia, parole forti che hanno più volte rotto la voce di chi le ha raccontate. Quello del Professore Berlot è stato un viaggio straziante nel cuore dell’ospedale, quel luogo dal quale troppe persone a causa del coronavirus non sono mai tornate indietro: la terapia intensiva.

La fase della preparazione

“Rispetto ai colleghi di Milano e di tutta la Lombardia, noi abbiamo avuto circa due/tre settimane per prepararci e ciò ha comportato in primis una preparazione logistica, perché abbiamo avuto il tempo di far arrivare dispositivi e protezioni, ma soprattutto siamo riusciti a trasformare la terapia intensiva dell’ospedale in una terapia intensiva ‘presso negativa‘, cioè con l’aria che non può uscire e tutto quello che c’è dentro deve essere aspirato attraverso i filtri e buttato fuori. Grazie a questo sistema siamo riusciti ad avere la garanzia di non contaminare nessuno. L’aspetto più importante però è quello psicologico perché abbiamo avuto il tempo di prepararci tra medici ed infermieri con la possibilità di ‘addestrarci’ tutti quanti insieme”.

Quando nessuno se lo aspettava, è arrivato il mostro

“Io i primi di marzo ho avvisato i miei colleghi che se fosse arrivato in ospedale qualche caso sospetto, mi avrebbero potuto chiamare a qualsiasi ora del giorno ed è stato così: un sabato sera mi hanno chiamato e con il cuore a mille mi sono immediatamente precipitato in ospedale. Mentre stavo arrivando mi hanno avvisato che non era un Caso di Covid-19. Due sere dopo purtroppo è arrivato il primo vero caso di contagio da coronavirus. Quello che era accaduto due sere prima ci aveva psicologicamente preparato e così abbiamo affrontato l’inizio della vera emergenza”.

Un gioco di squadra

“Quando abbiamo cominciato a lavorare con questi pazienti, ho formato un gruppo che a sua volta aveva dei sottogruppi di due persone, ognuno dei quali si occupava di determinati aspetti come la ventilazione, gli antibiotici, la nutrizione ecc. Due elementi per ogni gruppo perché ho sempre messo in conto che uno dei due potesse ammalarsi. Per fortuna ad oggi, il mio reparto, è uno dei pochi nell’ospedale di Trieste dove nessun medico si è ammalto. Ci comportiamo sempre come se tutti i pazienti che arrivano, fossero pazienti covid. Questo è un gioco di squadra, dal primario alla signore che raccoglie i camici sporchi, sono tutti fondamentali”.

I momenti drammatici dell’approccio con il paziente

“Quello che per me psicologicamente è stato molto pesante è stato entrare in contatto con i pazienti positivi per fare delle manovre solitamente banali, ma che in questa circostanza diventavano molto molto impegnative: la prima volta ho avuto paura, ho pensato ‘magari la prossima volta su questo lettino potrei esserci io’”.

Ora la vita dei medici è in pericolo

“Per la prima volta noi medici dobbiamo temere il paziente anche per la nostra salute, perché possiamo essere contagiati noi per primi ed essere poi veicolo per le nostre famiglie, quindi bisogna stare molto attenti. Secondo aspetto molto duro da accettare per me e per tutti è stato il dover indossare la tuta protettiva per evitare contagi. Per tante ore al giorno siamo chiusi in queste tute impermeabili in cui si suda facilmente senza poter bere e senza poter andare in bagno. Non è facile. Ci si impiega 8/10 minuti per indossarla all’inizio, poi anche cinque minuti, ma mentre per vestirsi è facile, per svestirsi diventa più complicato e pericoloso, perché se non si presta molta attenzione è quella la volta in cui ci si potrebbe contaminare. Purtroppo troppi colleghi hanno perso la vita e non possiamo dimenticare di essere sempre scrupolosi per salvaguardare la nostra vita e di chi ci sta intorno”.

Gli atti drammatici della morte

“Uno dei momenti peggiori è stato quello di dover chiamare le famiglie per avvisarle della morte dei loro parenti, un compito ingrato che nel mio dipartimento ho assunto io. In quei casi però bisogna ammettere che noi abbiamo fatto di tutto, in scienza, conoscenza e nelle possibilità, ma non ce l’abbiamo fatta. Nella mia esperienza di medico non è la prima volta che mi ritrovo a dare queste comunicazioni, ma solitamente queste informazioni vengono date guardandosi negli occhi. La pandemia invece non ce lo consente e devo comunicare queste comunicare queste notizie alle persone per telefono, genitori, figli e nipoti che nelle ultime ore di vita dei loro parenti non possono stare loro vicini, così come abbiamo sempre fatto fare, in modo che possano dare ai loro cari un’ultima carezza. Proprio questa mattina un nostro malato è venuto a mancare e l’ho dovuto comunicare alla nipote. Questa donna piangeva a dirotto, (si commuove ndr) è riuscita solo a dirmi ‘gli dia una carezza al posto mio’. É dura, è molto dura – ripete più volte il professore con voce tremante (ndr) -. D’altra parte però c’è l’aspetto positivo della solidarietà anche nei confronti di noi medici e paramedici. Qui la gente ci sta ricoprendo di cioccolate, di dolci e pizze, la gente ci manda di tutto, ma la situazione rimane molto dura da affrontare”.

Il quadro si sta raffreddando ma non penso sia finita qui

“Pazienti con polmoniti, non con insufficienza respiratoria, ne avrò visti 30 all’anno, è una patologia frequente, non è una situazione che non si presenta mai, però, lavorare in queste condizioni le giuro che è pesante anche se in questo momento il quadro si sta un po’ raffreddando: io ho quasi svuotato la terapia intensiva e aspettiamo cosa succederà. Purtroppo tempo ancora delle eventuali complicazioni con l’arrivo di nuovi pazienti nelle prossime settimane. Noi ce la stiamo mettendo tutta, all’inizio da 0 a 10 avevamo capito 0 ora abbiamo capito 3, per questo stiamo continuando a studiare perché dal punto di vista fisio-patologico e dal punto di vista dell’immunità non sappiamo quasi nulla. Dei farmaci che si adoperano non ci sono le prove, ma quello che a noi ha dato un risultato ottimo, usato su sette pazienti e tutti tornati a casa, è il farmaco per l’artrite reumatoide individuato dal professor Paolo Antonio Ascierto, oncologo dell’ospedale Pascale di Napoli. Questo farmaco, utilizzato precocemente, ha dato numerosi risultati positivi. Una notte sono arrivati due pazienti gravissimi da Cremona e contro ogni protocollo ho deciso di curarli subito con questo farmaco. Beh in cinque/sei giorni sono subito migliorati tornando a respirare autonomamente. Ad uno di questi, tramite il telefonino, abbiamo mostrato l’immagine della moglie in video chiamata (si commuove ndr), incinta e in attesa di riavere il marito a casa con lei. Sono momenti, volti e gesti che non dimenticherò mai”.

Le aspettative non sono rosee

“Spero si trovi un vaccino, perché temo che continuerà ancora molto. Leggendo libri di epidemiologia si evince che il virus della spagnola ebbe una prima botta forte nella primavera del 1918, una meno forte nell’autunno dello stesso anno e due ricadute fortissime nella primavera del 2019. Tutto ciò spaventa e fa presagire che non sia finita qua“.

Fonte: Rossella AVELLA | InTerris.it