I suoi versi scabri, scavati nella pagina bianca, concepiti tra le doline del Carso durante la grande guerra ci parlano oggi più che mai

San Martino del Carso

Di queste case

non è rimasto

che qualche

brandello di muro

Di tanti

che mi corrispondevano

non è rimasto

neppure tanto

Ma nel cuore

nessuna croce manca

È il mio cuore

il paese più straziato

(Giuseppe Ungaretti, L’Allegria 1914-19)

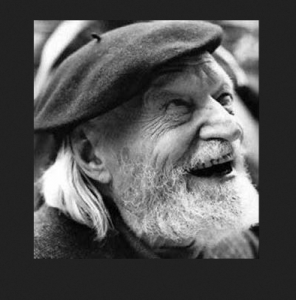

È inconsueto iniziare un pezzo di giornale con un “distico” – inteso in accezione giornalistica non poetica -, ma in questo caso si può, forse si deve. Il primo giugno di cinquant’anni fa moriva Giuseppe Ungaretti e mai forse, dacché è stata scritta, la sua parola nuda, scolpita a nella pagina bianca come nella pietra del Carso, ha corrisposto quanto in questi mesi al sentimento del nostro tempo. I versi disarticolati dell’Allegria, la sua prima raccolta, diario lirico con tanto di date, concepito tra le doline del Carso, cullato nelle acque dell’Isonzo, durante la Prima guerra mondiale, sono tornati con un salto psicologico dalle trincee Grande guerra, qui e ora, attuali a noi, testimoni di una nuova terra desolata.

Quasi scontato, nel senso della precarietà lombardo-veneta di questi mesi, sentir risonare da qualche parte dentro – davanti alle anonime croci bianche del Campo 87 del Cimitero maggiore di Milano, riservato ai militi ignoti della pandemia – reminiscenze scolastiche delle croci di San Martino del Carso. Poche volte come in questo caso la coincidenza formale di un anniversario aderisce alla contingenza storica, rendendo vivo il concetto che faceva dire a Calvino che i classici sono tali per la loro capacità di evocare risonanze che travalicano il tempo.

Ci piaceva Ungaretti da ragazzi, facile da imparare nel suo “versicolare” lapidario, ma solo apparentemente spontaneo, in realtà frutto di una elaborazione che dopo la prima pubblicazione ha comportato vent’anni di limature tra correzioni, ritocchi, ripensamenti. Con la prima raccolta aveva rotto con la tradizione in un modo che Pier Vincenzo Mengaldo, tra i principali critici del Novecento, ha definito: «Urto rivoluzionario», aiutato in questo da riferimenti extraterritoriali: in primis i francesi Rimbaud e Apollinaire.

Aveva riferimenti esotici Ungaretti. Era nato nel 1888 ad Alessandria d’Egitto, dove il padre lavorava al cantiere del canale di Suez. Rimasto orfano di padre a due anni, visse là fino ai 12 con la madre che gestiva un forno alla periferia della città: così si spiegano le amicizie arabe che popolano i suoi versi e il deserto che ritorna nell’immaginario, con la tenda del beduino. Dopo aveva studiato a Parigi alla Sorbonne, subendo appunto l’influenza dei francesi, senza portare mai però la sua rivoluzione poetica alla provocazione dell’avanguardia.

C’è chi ha provato a rimettere insieme le sue parole distanziate nella pagina, in cui il bianco è una prevalenza non casuale, arrivando ad affermare che scritte unite avrebbero formato versi in fondo tradizionali. Un’operazione che non ha convinto molti critici e di certo non convinceva Ungaretti che negli ultimi anni della vita non si tirava indietro se si trattava di parlare di poesia anche in pubblico, contesti nei quali non disdegnava di recitare i suoi versicoli sottolineando il distanziamento verbale.

Alla tradizione sarebbe anche tornato, dopo, con Sentimento del tempo, in cui il poeta-soldato si stacca dall’ancoraggio della contingenza per prendere la voce, formalmente più tradizionale, ma più astratta e atemporale che gli ermetici hanno preso a modello. Quello che è stato chiamato “ritorno all’ordine” in senso poetico, politico (se è vero che dall’iniziale tendenza anarchica s’era avvicinato al fascismo) e personale, – dal 1928 si era convertito alla fede cattolica – , è maturato attorno alla fine degli anni Venti. Del piano poetico e personale ebbe anche a testimoniare in prima persona nel saggio Ragioni di una poesia, scritto nel 1949, raccolto nell’edizione del Meridiano con Vita di un uomo, sua summa. «Le mie preoccupazioni in quei primi anni del dopoguerra […] erano tutte tese a ritrovare un ordine, un ordine anche essendo il mio mestiere quello della poesia, nel campo dove per vocazione mi trovo più direttamente compromesso. In quegli anni non c’era chi negasse che fosse ancora nel nostro mondo moderno una poesia in versi […] Si voleva prosa: poesia in prosa. La memoria a me pareva, invece, una àncora di salvezza: io rileggevo umilmente i poeti, i poeti che cantano […] cercavo il loro canto. […] era il canto della lingua che cercavo nella sua costanza attraverso i secoli […] era il battito del mio cuore che volevo sentire in armonia con il battito del cuore dei miei maggiori di una terra disperatamente amata».

Riguardo alla conversione scriveva: «Oggi il poeta sa e risolutamente afferma che la poesia è testimonianza d’Iddio, anche quando è pura bestemmia. Oggi il poeta è tornato a sapere, ad avere gli occhi per vedere, e, deliberatamente, vede e vuole vedere l’invisibile nel visibile. Egli sa che spetta solo a Dio leggere infallibilmente nell’abisso dei singoli e conoscere veramente il passato, il presente e l’avvenire. Egli sa che anche il cuore umano non è quella buca che credono i libertini piena di lordura. Egli sa che nel cuore umano non si troverebbe che debolezza e ansia – e la paura, povero cuore, di vedersi scoperto».

Quella prodotta dopo Sentimento del tempo è invece un’altra poesia, anche se la terza raccolta torna al diario, con Il Dolore, dedicata alla scomparsa del figlio, la voce è completamente mutata e in parte indurrà i critici a ridimensionare il giudizio critico sul poeta – come egli stesso si definiva, forse anche con la maiuscola, benché lontano distanze siderali dalla prosopopea dannunziana – nella convinzione (per lo più condivisa dai lettori) che Ungaretti abbia dato il proprio esito più alto all’inizio, proprio nel minimalismo apparente della parola incisa come un’epigrafe nel sacrario dell’Allegria, in cui, a distanza di un secolo, ci riconosciamo, fibre dello stesso universo.

Fonte: Elisa CHIARI | FamigliaCristiana.it