Volersi bene, riconoscendosi imperfetti – L’amore di un padre e due figlie alla prova della malattia

Non esiste un manuale che ti insegni come essere padre. Né una ricetta per diventarlo. Quando a nove anni di distanza l’una dall’altra, nel 1988 e nel 1997, sono nate Giulia e Camilla, le mie figlie, ero in sala parto. E vedere quei batuffoli così piccoli, così teneri, così bisognosi di tutto che spalancavano gli occhi al mondo, è stata una folgorazione. Sapevo di essere padre, e che da quel momento la mia vita sarebbe stata per loro, per farle crescere, accompagnarle nella vita. Nient’altro.

Nonostante un lavoro con orari impossibili, né sabati né domeniche e neppure feste, e che tra l’altro mi teneva spesso lontano da casa anche per lunghi periodi, ho sempre fatto di tutto per “esserci”, per le mie figlie. Non ho mai creduto nelle prediche, né nei “discorsi della corona”, forse per l’esempio di mio padre. Alle parole ho sempre preferito i fatti. Quando ero a casa, così, ero io a cambiare i pannolini, a dare loro la pappa, a svegliarmi la notte — io, dormiglione leggendario — al loro minimo vagito e a coccolarle fino a quando non si riaddormentavano. E poi lo stesso a mano a mano che crescevano. Non ricordo una sola volta che sia rientrato a casa e di avere detto loro: «Adesso no, papà è stanco, facciamo domani…», che volessero giocare, aiutate nei compiti, o semplicemente essere accompagnate da qualche parte.

Quando, quattro anni, fa mi è stata diagnosticata la Sla, che in pochi mesi mi ha reso totalmente disabile privandomi anche della parola, la prima cosa ad andare in crisi è stato proprio il mio sentirmi padre. Tutto finito. Poi è successo che la prima volta che Camilla mi ha dovuto imboccare, dopo aver iniziato seria seria, passati due minuti era lì che faceva l’aeroplanino con la forchetta, scoppiando entrambi a ridere. E Giulia spesso si mette a ballare al ritmo della mia gamba che trema impazzita, quasi che stessi battendo il tempo e non fosse un (brutto) segno della mia malattia che procede inesorabile. E così anche quella sensazione è passata.

Da due anni e mezzo tengo su «Avvenire» una sorta di diario della mia vita da malato, e ogni volta che esce una puntata la posto su Facebook. Molto spesso succede che Giulia e Camilla condividano i miei articoli, aggiungendo i loro pensieri, le loro considerazioni, i loro sentimenti. E con il passare del tempo ho scoperto che, in questo modo, quel diario è diventato anche una sorta di dialogo a distanza con le mie figlie, che forse oggi conoscono meglio il loro padre, così come io oggi conosco meglio loro.

No, davvero non si smette mai di essere padre.

di Salvatore Mazza

L’unica cosa che conta

Da quando mio padre si è ammalato, c’è un ricordo che più di tutti torna a trovarmi. Eravamo in Grecia, a Tolo, e io avevo raggiunto i miei genitori perché avevo qualche giorno di ferie in più. Di fronte alla spiaggia dove andiamo da sempre c’è Koronis, un piccolo isolotto tutto scogli e macchia mediterranea, con in cima solo una chiesina bianca disabitata. Si raggiunge facilmente a nuoto, se si hanno gambe e fiato, o con il pedalò, eppure in tanti anni di onorata vacanza non c’ero mai stata.

Una mattina di quell’agosto mio padre mi propone di raggiungerla insieme. Non ne ho molta voglia, vorrei restare al sole a leggere, però accetto ugualmente e andiamo ad affittare un pedalò. Dopo una mezz’oretta circa arriviamo dove è possibile “attraccare”: scendo per prima, prendo la corda e mi accingo a legare il pedalò, quando con la coda dell’occhio colgo un movimento strano. Mi volto e vedo mio padre cadere. Una caduta strana, senza inciampi apparenti, lentissima, eppure impossibile da frenare. Non ha messo le mani avanti, infatti ha battuto la testa e gli è uscito un po’ di sangue dalla fronte. Corro per aiutarlo a rialzarsi, e ricordo di averlo anche rimproverato per non avermi chiamato o chiesto aiuto. Lui liquida la questione, si tampona il graffio con un fazzoletto, poi procediamo con il nostro giro.

Era l’agosto del 2016 e papà aveva già iniziato a fare una serie di controlli, a causa di alcuni fastidi che interessavano la mano destra e che ogni tanto si estendevano al braccio, ma di Sla quasi non si parlava. Sette mesi dopo, il 20 marzo 2017, sarebbe arrivata ufficiale la diagnosi di Sclerosi laterale amiotrofica, e oggi so che mio padre, quel giorno a Koronis, aveva già capito che c’era qualcosa di molto serio che non andava.

Mi affido ai ricordi perché non ho nulla di consolante da scrivere, perché la Sla non ha nulla di consolante. Questi quattro anni mi hanno insegnato tre cose. Che la malattia, a dispetto di come spesso venga raccontata, è una grande, feroce lente di ingrandimento: non ci rende persone migliori, più buone, o più oneste, ma anzi porta a galla tutto quello che siamo, soprattutto i nostri difetti, e ci impedisce di nasconderci. Che quando una persona si ammala, è tutta la sua famiglia ad ammalarsi: di dolore, di solitudine, di senso di impotenza, di una quotidianità stravolta in modi impensabili. E che alla fine, quando tutto esplode, quello che resta siamo sempre e comunque noi: e allora l’unica cosa che conta è volersi un po’ di bene, avere rispetto della propria fatica e di quella degli altri, sapersi perdonare per tutto quello che non siamo capaci di fare. Provarci, almeno.

Giulia Mazza

Quando i ruoli si invertono

Io ricordo molto bene il 20 marzo 2017: tornavo a casa verso l’ora di pranzo portandomi appresso il secondo esame all’università, un 30. Avevo capito che mio padre quella mattina avrebbe fatto una visita medica, visto che quelli contrassegnati come “problemi alla cervicale”, non accennavano a passare o quantomeno a diminuire, ma non sapevo quale nello specifico.

Tornavo a casa verso l’ora di pranzo, di buon umore, ovviamente ignara di quella che sarebbe stata la risposta al mio “insomma ‘sta visita?”. Ricordo di essere rimasta zitta, di non essermi scomposta, tutt’altro; un po’ per ignoranza — non avevo idea di cosa la Sla avrebbe comportato nella pratica — un po’ per assetto genetico, quello fornitomi da entrambi i miei genitori. Ecco, se da un lato credo che la mia ignoranza in materia mi abbia fregato più di una volta, dall’altra sono convinta che senza di essa non sarei riuscita ad andare avanti, perché la Sla è feroce e soprattutto imprevedibile, persino quando sulla carta hai tutte le informazioni, e allora cercare di affrontarla giorno per giorno resta l’unica cosa da fare.

Tornavo a casa verso l’ora di pranzo, senza sapere che da quel momento, giorno dopo giorno, avrei imparato una lezione fondamentale: che l’essere padri perfetti, figli perfetti, persone perfette, è un ideale che non esiste; piuttosto esiste ciò che siamo gli uni per gli altri, e mio padre (insieme a mia madre, ovviamente) è, tra le altre cose, quello che ha cercato di proteggermi dalle mostruosità del mondo.

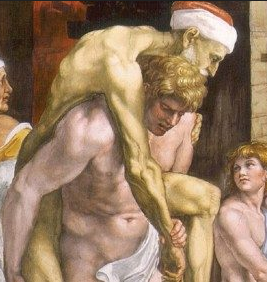

Un’altra cosa che ho capito è che a un certo punto i ruoli si invertono: i genitori invecchiano, i figli diventano adulti, e allora siamo noi a prendere sulle spalle loro, come Enea con Anchise. Mi affido spesso alla letteratura per descrivere la situazione, perché questa è una realtà che di per sé ha ben poco di poetico o di affascinante, e dunque immaginarci in una storia più universale ridimensiona il mio dolore. Tornavo a casa verso l’ora di pranzo, senza sapere che da quel momento, giorno dopo giorno, e ancora oggi, avrei fatto a pugni con me stessa, con quella parte di me che non accetta l’idea di non poter spegnere le fiamme della malattia. Perciò eccomi qui, figlia imperfetta di un padre imperfetto, a improvvisarmi idrante.

Camilla Mazza

Fonte: OsservatoreRomano.va