A te che leggi, scambiamoci l’anima: a questo serve leggere.

Magari qualcosa ti è sfuggito, magari l’amore per la vita e, per quanto di seconda mano, o meglio di seconda anima, un po’ di attenzione e un po’ di tenerezza potresti trovarla anche tra queste righe, per resistere a chi ti vuole impotente e ridere di chi ti vuole disperato. Ma come si fa a resistere e a ridere se il lunedì è poi la somma asfissiante di abitudine e necessità? Il regno triste del niente di nuovo? Credi al miracolo, anche nel lunedì più usato, anzi fallo. Assomiglia a una moglie che di notte, mentre mi rigiro nel letto per un malessere, sussurra: «Se ti serve qualcosa io sono qui». Il miracolo della normalità: un bicchier d’acqua in cui non ti perdi, ma ti ritrovi. Il miracolo della luce nella notte, che rischiara il prossimo passo: è inutile provare a illuminare il buio di un’intera valle di lacrime. E a me piace pensare che quelle lacrime siano anche di gioia: lì è il miracolo. La lacrima di gioia cade perché temiamo che una cosa bella finisca e ci portiamo avanti con gli addii, mostrando il nostro bisogno di consolazione, la nostra nostalgia del presente. Quella lacrima salva l’istante perché non diventi distante, come la goccia d’acqua preserva la vita del reperto sul vetrino da microscopio. Vorrei che guardassi nell’oculare perché, anche se raccontato, un miracolo riaccade. Questo oggi ho da dirti…

Vado a ritroso analizzando al microscopio della memoria qualche vetrino di gioia della settimana trascorsa, per osservarne la composizione. Solo così il distante torna istante.

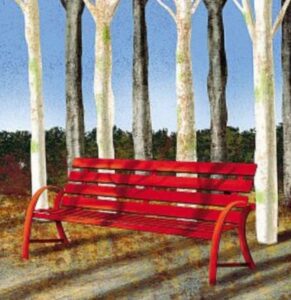

E nella prima lacrima che avvolge il reperto, vedo le betulle già spoglie del bosco autunnale. All’ombra il freddo penetra dalle fessure del cappotto nuovo cercando il mio torcicollo ma nelle oasi di sole sembra di guarire. Le betulle hanno tronchi bianchi e lisci e, sfogliate, sono donne nordiche dalla pelle nuda. In cielo prevale un azzurro affaticato mentre in terra foglie che mai diresti esser state verdi si adagiano nel sottobosco già addormentato, e quelle ancora aggrappate ai rami, al soffio di un vento tenue, diventano mani che dicono arrivederci. Vedo scendere mia moglie sul sentiero rossastro, l’unico movimento nel contrarsi autunnale delle linfe. Il sole le brilla addosso come sulle betulle bianche, e loro e lei cantano senza parole «non moriremo, perché ci ha fatte l’amore». C’è una ingiustificata bellezza nelle cose autunnali che non hanno ragione d’usare colori di festa, eppure li vestono. Intanto c’è chi uccide e distrugge, forse perché non ha mai visto le betulle in autunno e una donna amata andargli incontro tra tutti i tu possibili. Non disintegra chi non è disintegrato, non fa disgrazia chi non è disgraziato.

Prendo un altro cristallino, metto a fuoco la composizione di questa lacrima di gioia. C’è mio padre che, invecchiando, vuole essere rassicurato dall’amore di tutti, ed è indifeso di fronte a questa sete che non lo lascia tranquillo, come i giorni che volgono al tramonto, eppure è proprio il tramonto che andiamo a vedere tutte le volte che possiamo. Al mare, in montagna, e magari, se ci sorprende ancora vivi, anche in città, dove riesce ad ammorbidire persino il cemento, l’asfalto e la nostra frettolosa solitudine. E quell’amore che vuole mio padre dopo gli 80 anni è lo stesso che voglio anche io dopo i 40, e mia nipote prima dei 10, e forse anche tu, ovunque tu sia nel computo delle decine. E questa sete fa l’umano nell’uomo, anzi il divino nell’uomo. In un altro cristallino, dentro la lacrima, vedo delle lettere che, messe a fuoco, compongono una verità. L’ha appuntata un uomo nel suo diario il 12 febbraio 1922, una domenica, come quella in cui scrivo. Penso a quella domenica del 1922 come questa del 2024, preludio a un lunedì in cui è già tutto visto, eppure proprio in quella domenica, giorno in cui dovrebbe lavorare solo l’anima, un uomo di nome Franz Kafka affrontava la sua amarezza, aggrappandosi alla penna anziché alla disperazione: «È errato dire che ho fatto esperienza della frase “Ti Amo”, ho sperimentato soltanto l’attesa silenziosa che avrebbe dovuto essere interrotta dal mio “Ti amo”». Anche io non riuscivo a dire quella frase, ma quando è accaduto è stato come iniziare a parlare. E benché adesso irrompa più spesso, mi sorprende comunque: l’amore non è sopravvivenza della specie camuffata da metafora, infatti, quando uso la metafora – «ti amo» – è proprio la morte che abbraccio, perché amare è dare la vita non certo tenersela. C’è un’altra lacrima su un altro vetrino, confezionato nel tardo pomeriggio della scorsa domenica, l’ora che tutti temiamo a meno che non ci distragga una partita, o qualche altro diversivo occidentale. Per me c’era una tarda messa domenicale in cui temevo di perdere l’anima anziché ritrovarla, ma una parola forte come una primavera («liberaci dal male») mi è arrivata dritta in faccia, mentre tenevo gli occhi chiusi su un mondo che potrebbe essere un paradiso ma è più spesso un inferno nel quale non resta che disperarsi o amare di più. Come scriveva a un amico Paul Celan, poeta suicida, sopravvissuto nel corpo ma non nell’anima ai campi nazisti: «A Parigi andavo in una chiesa. Quasi sempre Notre-Dame. E in chiesa non si viene sollevati dalla propria angoscia, no, al contrario, capita che si provi un’angoscia ancora più grande… E allora è come se dovessimo togliere a Lui un peso dalle spalle o dalle mani, o un po’ di tristezza dallo sguardo. E Lui siamo noi tutti. È quasi per testardaggine che lo aiutiamo». E allora il purgatorio non è una fiction medioevale, ma la vita che mi è dato vivere e in cui sono chiamato ad agire: un crepuscolo che diventa luce o tenebra a seconda di cosa scelgo di fare. E infatti dopo quel «liberaci dal male» dico «amen»: ci sto. È la parola ebraica che indica la roccia su cui costruire. Dico amen a questo gioco strano della vita in cui è sempre il turno di tutti e ciascuno e vince (la felicità) chi fa bellezza, gioia, luce. E così finisco le righe che forse stai ancora leggendo prima di annegare nell’ennesimo lunedì, che però è l’unico che avremo in tutta una vita, datato 25 novembre 2024. Un lunedì dedicato a combattere la violenza contro le donne. Penso allora a un’amica non pagata con regolarità da una grande azienda che si spaccia in prima linea per i diritti, un’altra che per paura di perdere il posto non trova il coraggio di reagire al capo che la usa, un’altra ancora che non ottiene il tempo indeterminato per aver respinto le attenzioni di un superiore, e un’altra ancora che durante il colloquio di lavoro si è sentita dire che, se voleva il posto, non doveva rimanere incinta… E in generale a tutte le colleghe di scuola, precarie e con stipendi inadeguati (che in Italia la classe docente sia soprattutto femminile rende questa ingiustizia sociale ancor più scandalosa). Ci sono così tanti miracoli da fare, oggi, che mi chiedo perché non cominciamo subito, anche di lunedì?

Fonte: Alessandro D’Avenia | Corriere.it