Appena è stato ritrovato il suo corpo senza vita e arrestato il suo ex fidanzato, Giulia Cecchettin è diventata subito «la vittima numero 105», il «centocinquesimo femminicidio dall’inizio dell’anno». Governo e opposizione hanno annunciato «subito una legge antiviolenza», politici e studenti «subito corsi di affettività e sessualità a scuola», esperti e giornalisti «subito la campagna di sensibilizzazione per riconoscere i segnali d’allerta».

E gli uomini hanno iniziato subito a pubblicare i loro «mea culpa», dal vicepremier Tajani («come uomo chiedo scusa a tutte le donne, a cominciare da mia moglie e da mia figlia per quello che fanno gli uomini») a Piero Pelù («mi vergogno di essere uomo»), fino a Gianni Cuperlo («il problema siamo noi uomini»), tesi fatte proprie da influencer e utenti di ogni risma e pubblicate a tutto spiano su internet, giornali, social network. «Ma quando si prende la china del mea culpa generalizzato non si arriva affatto al problema, che è molto più profondo, non si arriva a nessun cambiamento», spiega a Tempi la psicologa della coppia e della famiglia Vittoria Maioli Sanese, da oltre cinquant’anni alle prese con le relazioni uomo-donna (qui avevamo già affrontato con lei il tema della violenza e delle molestie) e genitori-figli.

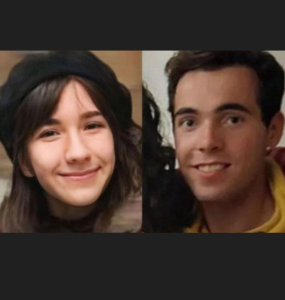

Si sono levate migliaia di voci e sono stati dedicati centinaia di articoli a Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Cosa l’ha colpita di più?

La totale difesa dei genitori del ragazzo, il «nostro bravo ragazzo», che ripetevano «non capiamo come possa essere successa una cosa del genere», «non aveva dato mai nessun problema». Perché era evidente fin dall’inizio che il loro ragazzo era l’autore di un delitto. Questa impossibilità di affrontare la verità dice che per anni i genitori hanno censurato, o non sono stati capaci di vedere, tutti i segnali che probabilmente il ragazzo mandava, oppure che li hanno visti senza capirne la pericolosità. Ma per arrivare a un omicidio significa che è in corso una patologia molto importante.

Sui giornali è stato dato un nome a questa “patologia”: Filippo ha ucciso perché è un uomo, lo dicono gli uomini stessi.

Allora gli uomini, così come chi scrive che il problema sono gli uomini, ancora una volta non hanno capito il problema. Non hanno capito che l’uccisione di Giulia e quelle di altre donne prima di lei costringono a rispondere a domande di fondo. E cioè: cosa vuol dire essere uomini? Dove si esprime la nostra mascolinità? Chi è la donna per noi? In questo clima saturo di prese di posizione sul femminicidio iniziano a comparire delle domande molto serie, ma se vengono sistemate con i «non capiamo come possa essere successo» o i «mea culpa» generalizzati, come se tutti gli uomini potessero diventare un Filippo, allora non cambierà nulla. Perché queste non sono risposte feconde di cambiamento. Sono risposte che accomodano le coscienze invece di portare a guardare il nocciolo della questione: come stiamo trattando il nostro “umano” oggi. Non solo le donne, l’altro. Anche questo mi ha colpito molto.

Lei pensa che l’annuncio immediato di una legge, l’inasprimento delle pene, la guida per riconoscere “i segnali spia”, i corsi su affettività e sessualità cambieranno la situazione? La Svezia, come ha ricordato il ministro Eugenia Roccella, ha un tasso di violenza contro le donne e un numero di femminicidi più alto rispetto all’Italia eppure ha l’educazione sessuale nelle scuole. E il numero di femminicidi è maggiore nei paesi europei più progressisti e meno patriarcali dell’Italia.

Io penso che gli annunci siano la conferma di come andiamo alla ricerca di soluzioni immediate e mai prese dal “dentro di sé”. Mi riferisco alle soluzioni demandate a Stato, politica, magistratura. Possiamo fare tutte le leggi del mondo, ma se manca il passaggio dentro di sé, il cambiamento della persona, non succederà nulla di significativo. Perché trovare la risposta chiude la persona, trovare le soluzioni chiude, chiude sempre. Il cambiamento nasce dal mantenere viva la domanda, dalla ricerca, dall’andare a fondo. Sembra che oggi in Italia si abbia paura di andare a fondo del problema, che ci si accontenti di come viene “letto” il problema. Un problema molto più serio di quanto lo percepiamo se crediamo bastino i corsi a scuola per affrontarlo.

La scuola non è un luogo adeguato?

La scuola è sempre stata il primo partner privilegiato della famiglia nella crescita dei ragazzi. Per un ragazzo è “significativo” incontrare quel maestro piuttosto che un altro, quell’ambiente piuttosto che un altro eccetera, soprattutto nell’età adolescenziale. Ma non possiamo interrogarci su quale sia il compito specifico della scuola senza interrogarci su quale sia quello della famiglia. Oggi questo rapporto scuola-famiglia è in crisi: non sappiamo come dovrebbe essere o cosa dovrebbe diventare perché la famiglia ha perso la sua identità. È diventata un luogo di benessere. Un luogo dove si risponde ai bisogni dei propri figli, punto. E questo è un problema serio. Che non si risolve a scuola.

Cosa c’entra con l’assassinio di Giulia?

Forse per deformazione professionale ho visto subito il sentimento di possesso estremo che il ragazzo portava avanti nel rapporto con la sua fidanzata: la sola idea che lei prendesse una laurea prima di lui, aprendosi ad altri orizzonti, lo mandava in crisi. Per lui la vita di Giulia dimostrava che la sua valeva poco. La ragazza era un modello di efficienza, capacità e sicuramente di temperamento e volontà a cui lui non poteva arrivare. Questo è considerato uno dei rapporti più patologici che esistono: il rapporto in cui manca l’alterità, in cui l’altro non è “un altro”, ma ha solo una funzione in relazione a me stesso. La domanda che dovremmo farci allora è questa: come mai un ragazzo così giovane aveva già questo tipo di rapporto? Perché aveva questa esigenza profonda di ammazzare? Certamente questo omicidio non nasce da un raptus improvviso, ma è maturato nel tempo, ed era esplicita l’intenzione di uccidere fino a travolgere la coscienza del ragazzo. Fino a distruggere quello che di umano e sano portava dentro di lui. Un tipo di amore che niente ha a che vedere con l’amore. Perché?

Perché è figlio del patriarcato, scrivono i giornali.

No assolutamente, non sono d’accordo. Un ragazzo così giovane e possessivo non è figlio del patriarcato, ma, come molti, figlio del narcisismo. Lavoro con molti genitori e insisto da tantissimi anni su questo aspetto: quello del figlio guardato, concepito, riconosciuto, come funzione propria. Il figlio bravo, perfetto, riuscito perché se così non fosse “significa che noi abbiamo sbagliato tutto”. Questo narcisismo che diventa intollerabilità del proprio limite, intollerabilità della frustrazione, perfino di avere un figlio che ha un po’ di problemi, consegna al genitore un’idea di figlio assolutamente fuori dalla realtà. Un figlio pensato “come dovrebbe essere” che soppianta il figlio reale da conoscere, da capire, e soprattutto da aiutare. Io non credo che questo sia frutto del patriarcato, ma di un estremo narcisismo. Molto, molto presente oggi. Tant’è vero che si manifesta con la “protezione totale” che si ha verso i bambini fin da quando sono molto piccoli, il sentimento meno genitoriale che possa esistere.

Perché la protezione non è un sentimento genitoriale?

Perché comunica al figlio una falsità totale: a te, figlio, non deve succedere nulla. Non deve succedere una sgridata degli insegnanti, non deve succedere che una ragazza ti dica di no. Devi stare bene. Sicuramente è molto pericoloso che la famiglia sia diventata il luogo del benessere mentre la tecnologia, la rete, i nuovi media [Tempi ne aveva parlato con la dottoressa Sanese qui, ndr] si sono impossessati del potere di dire al ragazzo chi è, e chi sarà l’uomo che deve diventare. Ogni rapporto porta con sé la domanda: chi sei tu per me? Soprattutto quello uomo-donna. Ma la risposta per le nuove generazioni è stata appaltata e affidata a internet. A una “intelligenza artificiale” deturpante l’umano. Io mi stupisco sempre di come i genitori non si accorgano di questo, travolti dalla paura di far sentire i propri figli diversi dagli altri, che possiedano meno degli altri, che debbano affrontare più dolore o fatica degli altri. Questo dice molto dell’incapacità dei genitori di affrontare la sconfitta e la frustrazione. Ma la protezione è un velo che nasconde tutto ciò che lievita prepotentemente dentro il cuore e la mente di un ragazzo. Fino a diventare patologia.

Molti stanno invitando i genitori di figli maschi a educarli, rieducarli, al rispetto delle donne, propongono linee guida, letture.

Io mi rifiuto di dire ai genitori che cosa devono fare, perché l’educazione non si fa con i princìpi, ma dentro un rapporto vivo. Siamo abituati a ritenere il nostro pensiero e il nostro giudizio assoluto, senza ricercare un punto di riferimento e di confronto, senza sentire l’esigenza di dialettizzarlo con qualcuno. E la scomparsa di questa esigenza di confronto credo sia uno dei frutti del narcisismo di cui parlavamo prima. Certamente dovremmo rispondere a questa domanda: nella nostra famiglia si esercita la dignità? Si ha la coscienza della propria dignità? Questa è una domanda fondamentale. Perché io vedo nella sparizione di un’esperienza di dignità in famiglia l’impossibilità per i ragazzi di riconoscerla. Ogni intervento fatto a scuola, o nell’adolescenza, resterà un intervento intellettuale se la dignità non si è fatta esperienza e carne quotidiana in famiglia. A cosa serve “capire” che si devono rispettare le donne se non si è fatta esperienza di questo rispetto? Il cambiamento non può che essere dato dall’unità di mente e cuore con la vita quotidiana: in una parola, dall’esperienza di un altro accanto a noi.

Fonte: Caterina Giojelli inter. Vittoria Maioli Sanese | Tempi.it