La “nuova normalità” del clima globale

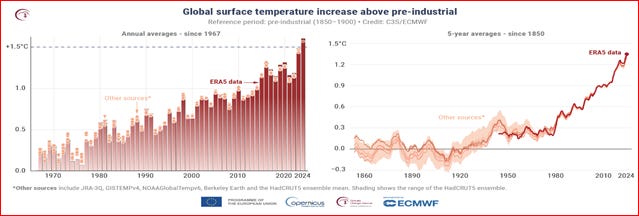

Copernicus Climate Change, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea che da 25 anni aggiorna ogni mese i dati sulle temperature, sul ciclo idrologico e sullo stato dei ghiacciai, ha rilevato che il 2024 è stato l’anno più caldo negli ultimi 175 anni, dall’inizio della rivoluzione industriale con un aumento della temperatura media che ha superato 1,5°C ovvero l’obiettivo “di sicurezza” indicato dall’accordo di Parigi.

I dati di Copernicus sono gli stessi dell’Agenzia per gli Oceani e l’Atmosfera (NOAA) del governo USA.

In particolare, i Global Climate Report di NOAA negli ultimi 10 anni hanno messo in evidenza la “nuova normalità del clima” caratterizzata da tre fenomeni tra loro concatenati: aumento della temperatura – in particolare dei mari e degli oceani –, associato alla maggiore frequenza e intensità di fenomeni estremi (uragani, piogge torrenziali circoscritte in un breve periodo di tempo, inondazioni, siccità prolungate) e allo scioglimento accelerato dei ghiacci in Artico, Antartide, Tibet Plateau, Alpi, con perdite di vite umane e danni rilevanti per infrastrutture e insediamenti urbani, alluvioni, incendi, erosione costiera, riduzione delle produzioni agricole e della pesca.

Un recentissimo studio del National Bureau of Economic Research (NBER USA – The Macroeconomic Impact of Climate Change. November 2024) ha rilevato che, sulla base di un’analisi aggiornata delle serie storiche degli eventi estremi, per ogni grado di aumento della temperatura media del pianeta è prevedibile una riduzione del Prodotto Interno Lordo nell’economia globale, con effetti disastrosi nel Sud Est Asiatico e Africa Sub Sahariana (fino a – 20%), e riduzioni comunque significative negli USA (fino a -10%) ed Europa (fino a – 7%).

La decarbonizzazione non impedirà gli effetti del cambiamento climatico

L’aumento della temperatura è attribuito alla crescita della concentrazione in atmosfera dei gas a effetto serra (CO2 e metano principalmente) provocata prevalentemente dall’impiego dei combustibili fossili.

Considerato che i tempi di permanenza in atmosfera di CO2 sono di almeno 100 anni, e 20 quelli del metano, i gas già accumulati sono all’origine della crisi climatica in atto. Come ricordato nella premessa della Strategia per l’Adattamento e la Resilienza dell’Europa ai Cambiamenti Climatici approvata nel 2021: «arrestare tutte le emissioni di gas a effetto serra comunque non impedirà gli effetti dei cambiamenti climatici che sono già in atto e che proseguiranno per decenni». Ovvero, nonostante gli accordi e gli impegni per la riduzione delle emissioni, dobbiamo aspettarci un aumento progressivo della temperatura con i conseguenti effetti e costi.

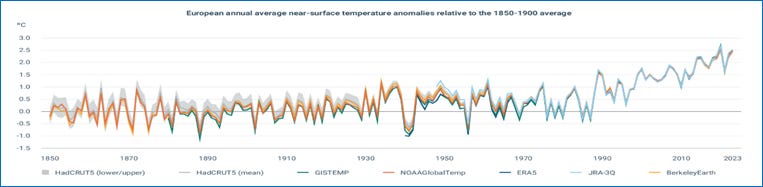

Il cambiamento climatico in Europa: il Climate Divide e l’inversione delle priorità

I dati pubblicati dall’Agenzia europea dell’ambiente e dal Joint Research Center della Commissione europea rilevano che:

· nell’ultimo decennio la temperatura in Europa è cresciuta più velocemente rispetto alle altre regioni del pianeta: l’aumento è di circa 2,5°C, già un grado oltre il “limite di sicurezza” di 1,5°C indicato dalla comunità internazionale;

· crescono i danni provocati dagli eventi climatici estremi (siccità, tempeste di acqua e vento, allagamenti, ondate di calore) sia in perdite di vite umane, sia in danni rilevanti alle infrastrutture e agli insediamenti urbani, senza considerare la crisi di produttività agricola;

· il costo medio annuale degli eventi estremi ha superato, nel triennio 2021-2023, i 52 miliardi di euro, ben oltre i livelli previsti nel caso in cui l’aumento della temperatura media del pianeta fosse contenuto in 1,5 °C (€ 40 miliardi/anno secondo il Joint Research Center della Commissione Europea). Il costo medio per abitante in Europa è stato di circa di € 120, con molte variazioni: in Italia si è raggiunto il valore record di € 284, in Spagna di € 221, in Ungheria € 214 (European House Ambrosetti);

· considerando il trend attuale dell’aumento della temperatura globale (2-3°C) si può prevedere il raddoppio dei costi annuali entro la prossima decade. In particolare, nel caso in cui non venissero adottate misure di prevenzione dei rischi connessi all’aumento del livello del mare, il costo aggiuntivo annuale a causa delle inondazioni costiere dell’Europa potrebbe aumentare fino a 150 miliardi$.

A fronte di questi dati, e nonostante la Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici approvata del Parlamento Europeo nel 2021, nel “pacchetto” Green Deal le misure e i finanziamenti per l’adattamento hanno un ruolo marginale rispetto alle misure per la decarbonizzazione: il 10-15% del totale dei fondi di Next Generation EU. Ovvero, le misure per la protezione del territorio dagli eventi climatici estremi sono prevalentemente a carico dei singoli Stati Membri, e di conseguenza l’efficienza delle misure è condizionata dalla disponibilità delle risorse nazionali: questa è la ragione del progressivo “climate divide” che sta introducendo un nuovo fattore di divisione in Europa.

Questa è un’inversione delle priorità, perché la decarbonizzazione dell’economia europea genera un valore aggiunto marginale rispetto alle misure per la protezione dei territori dagli eventi climatici estremi: la resilienza dell’Europa è l’infrastruttura necessaria per la sicurezza, la modernizzazione e la competitività dell’economia europea. Gli interventi necessari sono trasversali a tutti i settori dell’economia e, diversamente da quanto avvenuto fino a ora, non sono le “pezze” per ristabilire la situazione preesistente ma il risultato di progettazione e tecnologie innovative per modificare gli usi del suolo e le infrastrutture “critiche” del secolo scorso e dei secoli precedenti che non reggono l’impatto del nuovo regime climatico:

· adeguare o rilocalizzare le infrastrutture (acqua, energia, ferrovie e autostrade, reti elettriche) esposte ad alluvioni e frane;

· proteggere le coste del Mediterraneo e dell’Atlantico dall’erosione e dall’innalzamento del mare;

· de-cementificare le aree urbane per aumentare il drenaggio delle acque di pioggia;

· conservare le acque di pioggia con bacini di laminazione;

· desalinizzare l’acqua del mare per la fornitura di acqua per agricoltura e industria in periodi di siccità;

· proteggere gli ecosistemi naturali e le produzioni agricole della regione mediterranea e del sud Europa anche con l’impiego di colture resistenti alla tropicalizzazione e al degrado dei suoli;

· proteggere gli ecosistemi naturali nelle regioni montuose (Alpi, Pirenei, Carpazi) dai rischi di desertificazione per lo scioglimento dei ghiacciai;

· proteggere le foreste dalle già estese patologie connesse alla combinazione dello stress termico con l’azione di parassiti e insetti, e riforestare le aree devastate dagli eventi climatici estremi;

· assicurare servizi ben distribuiti per affrontare le crisi sanitarie provocate dalle ondate di calore.

La Bussola della Competitività 2025 presentata da Ursula Von der Leyen e il Rapporto Draghi 2024 mettono in evidenza il ruolo della ricerca e dell’innovazione per la convergenza di decarbonizzazione e competitività. Ma dimenticano che la resilienza ai cambiamenti climatici è un driver di innovazione e competitività perché richiede la ricerca e l’applicazione di soluzioni innovative nell’ingegneria, nell’uso dei materiali, nella gestione delle risorse naturali, nelle produzione agricole: le stesse soluzioni necessarie nelle regioni più vulnerabili del pianeta, dove l’Europa può avere un ruolo leader diversamente da quanto avviene per la decarbonizzazione che ci vede importatori netti di materie prime e tecnologie.

35 anni di percorsi non convergenti tra i negoziati internazionali e l’evoluzione della crisi climatica

I dati suggeriscono che forse 35 anni di negoziati non sono riusciti a identificare gli obiettivi giusti e adottare le misure efficaci per aggredire i nodi critici dei cambiamenti climatici in corso. L’aumento della temperatura è attribuito alla crescita della concentrazione in atmosfera dei gas ad effetto serra (CO2 e metano principalmente) provocata negli ultimi 175 anni prevalentemente dall’impiego dei combustibili fossili, e di conseguenza in 35 anni (dal 1990 a oggi) la riduzione delle emissioni e la decarbonizzazione sono state le priorità dei negoziati internazionali.

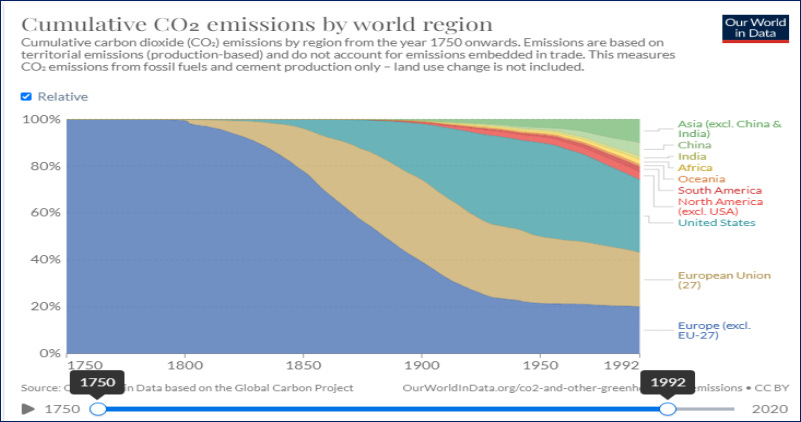

La Convenzione sui Cambiamenti Climatici del 1992 ha individuato l’obiettivo di promuovere «la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico», sulla base del principio delle “responsabilità comuni ma differenziate” che prevede impegni vincolanti dei paesi sviluppati per la riduzione delle emissioni mentre non prevede impegni per i paesi in via di sviluppo.

Il principio riconosce la responsabilità dei paesi sviluppati per le emissioni “storiche”, che dall’inizio della rivoluzione industriale hanno contribuito alla crescita della concentrazione in atmosfera di CO2. I livelli di emissione di CO2 rilevati nel 1992 mettevano in evidenza il ruolo prevalente delle economie europee (inclusa la Russia) e degli USA, mentre Cina e India avevano un ruolo marginale.

La Terza Conferenza delle Parti della Convenzione (COP 3) aveva approvato nel 1997 il Protocollo di Kyoto, con il primo “pacchetto” degli impegni di riduzione delle emissioni a carico dei paesi sviluppati.

Considerato che le emissioni di CO2 hanno un effetto globale, indipendentemente dal luogo di emissione, il Protocollo aveva introdotto due meccanismi “flessibili” (Clean Development Mechanism e Joint Implementation) che consentivano alle imprese dei paesi sviluppati di rispettare gli obblighi di riduzione delle proprie emissioni con il trasferimento di tecnologie “green” nei paesi in via di sviluppo o nelle economie in transizione, al fine di combinare la riduzione dei costi con la limitazione dell’intensità di carbonio nelle economie in crescita di Cina, India, Brasile, Sud Africa, Centro Est Europa ecc.

Purtroppo l’Unione europea ha considerato i meccanismi flessibili un “sotterfugio” per ridurre i propri impegni, e ha “letto” gli impegni del Protocollo prevalentemente come obblighi per il mercato interno. Di conseguenza, ha introdotto progressivamente misure e vincoli con l’ambizione di utilizzare la strategia per la decarbonizzazione come occasione sia per acquisire la leadership globale nella produzione di tecnologie a basse emissioni, sia per la riduzione progressiva dell’inquinamento atmosferico provocato dalle attività industriali e dal trasporto.

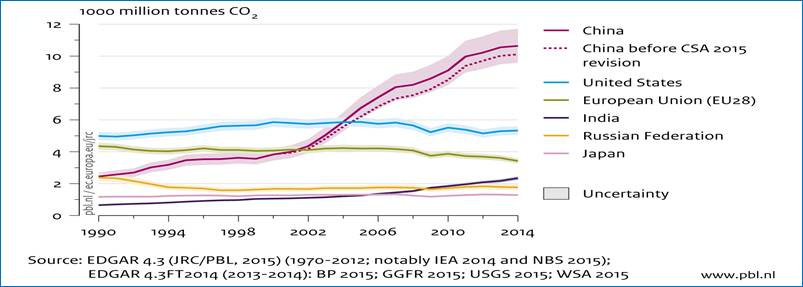

Gli USA, anche a fronte della chiave di lettura europea, non hanno mai ratificato il Protocollo per ragioni di “sicurezza nazionale”: secondo gli USA la riduzione dei combustibili fossili metteva a rischio la sicurezza energetica, mentre l’assenza di impegni da parte delle economie emergenti (Cina e India in primis) avrebbe creato uno svantaggio competitivo. Nonostante il Protocollo, tra il 2000 e il 2015 le emissioni sono cresciute del 50% con il contemporaneo aumento della temperatura (+0,75°C rispetto al periodo 1961-1990).

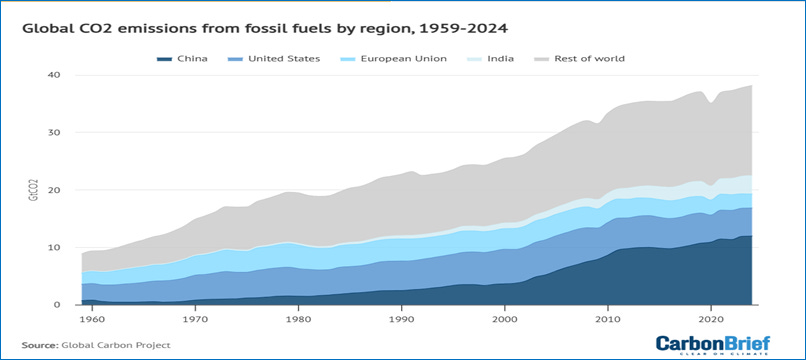

Non solo, le emissioni della Cina sono cresciute di 3 volte rispetto al 1997 e superato quelle degli USA, mentre quelle dell’India sono raddoppiate e si sono avvicinate a quelle dell’Unione europea.

In altre parole, 18 anni dopo, è emerso quello che il Protocollo aveva previsto con l’introduzione dei meccanismi flessibili ma che non aveva avuto attuazione: la sfida per la riduzione delle emissioni si era progressivamente spostata da USA ed Europa alle economie emergenti, prima la Cina e poi India, Brasile, Indonesia, Sud Africa….

In questo contesto è stato approvato dalla COP 21 del 2015 l’Accordo di Parigi, che prevede il coinvolgimento di tutti i paesi con impegni nazionali volontari (“Nationally Determined Contributions – NDCs”) per la riduzione delle emissioni nella prospettiva di limitare la crescita della temperatura media a 2°C-1,5 C° entro la fine del secolo. L’accordo non prevede obiettivi vincolanti per i singoli paesi, e questa è stata la condizione per la sua approvazione. Va anche ricordato che l’accordo è il risultato di una stagione politica segnata dalla “cooperazione competitiva” tra Cina, Ue e USA.

I primi segnali degli effetti dell’accordo, anche a causa della pandemia, si sono cominciati a vedere nel 2020. Prima l’Unione europea ha assunto la decisione di diventare un continente “carbon neutral” entro il 2050, a prescindere dagli impegni delle altre economie del pianeta. Dopo l’impegno europeo, la Cina ha annunciato l’impegno unilaterale di azzerare le proprie emissioni entro il 2060, senza fare riferimento al principio “responsabilità comuni ma differenziate”. Sempre nel 2020 hanno adottato impegni unilaterali Gran Bretagna, Giappone, Corea, Canada. Nel 2021 sono seguiti USA e India. Inoltre, gli impegni per la decarbonizzazione delle grandi economie sono stati confermati dal G7 e G20 nel 2021, prima della COP 26 di Glasgow.

Mentre, in preparazione della COP 26, un rapporto delle Nazioni Unite sullo stato di attuazione dell’accordo di Parigi “NDC Synthesis Report” aveva messo in evidenza che sulla base dei dati NDC consegnati dai singoli Paesi, nel 2030 le emissioni sarebbero cresciute del 16% rispetto ai livelli del 2010. E di conseguenza, per raggiungere l’obiettivo di 2°C indicato dall’Accordo di Parigi le emissioni globali avrebbero dovuto essere ridotte del 25% rispetto al 2010 entro il 2030.

Insomma, le sollecitazioni e le attese per la COP 26 di Glasgow erano molte elevate, e sembrava fondata la speranza di un accordo di lungo termine per affrontare sia la crisi climatica che la riduzione delle emissioni. Tuttavia, non sono state adottate decisioni formali significative ed efficaci. Mentre non sono ancora visibili gli effetti degli impegni volontari assunti a margine della COP 26 da imprese, banche e istituzioni finanziarie, per la decarbonizzazione dell’economia.

Anzi, sei tra le più grandi banche USA sono uscite da “Glasgow Financial Alliance for Net Zero” perché non considerano fattibili gli impegni assunti: JPMorgan, Chase Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley. È possibile che la decisione sia stata condizionata dagli orientamenti della nuova presidenza Trump, ma ha avuto certamente un ruolo la mancanza delle condizioni e delle decisioni dei governi per facilitare l’impiego delle risorse finanziarie verso la decarbonizzazione. Mentre Black Rock si è ritirata da “Net Zero Asset Managers” per la mancanza di apertura verso la neutralità tecnologica nello sviluppo dei progetti da promuovere. Insomma, dopo 35 anni di negoziati e accordi, le emissioni globali e la concentrazione di CO2 in atmosfera continuano a crescere insieme alle “anomalie” climatiche.

Emissioni di CO2 e transizione energetica dopo 35 anni di negoziati e accordi

Dopo la “pausa” nei due anni della pandemia, e nonostante 29 COP, il Protocollo di Kyoto e l’accordo di Parigi, le emissioni dall’impiego di combustibili fossili hanno ripreso la corsa raggiungendo il nuovo record di 38,2 miliardi di tonnellate.

La Cina è il paese con le più elevate emissioni (31,7%), seguita da USA (13%), India (8,2%) e Ue (6,4%). Il restante 40% è distribuito tra il resto del mondo, compresi Russia (5%), Indonesia (2,3%), Brasile (2,5%), Giappone (2,0%). Guardando “dall’interno” i dati, emerge che il trend di crescita delle emissioni nel 2024 rispetto al 2023 è sostenuto principalmente dall’India, mentre la Cina resta stabile, e le emissioni della Ue continuano la discesa (-9%).

I dati della Cina danno un’indicazione significativa, perché nonostante il “primato”, la Cina ha installato nel 2024 sia 1.200 Gigawatt di solare ed eolico raggiungendo con sei anni di anticipo l’obiettivo fissato per il 2030, sia 11 GW di nucleare (Agenzia Internazionale dell’Energia. Una luce in fondo al tunnel?). Negli ultimi 5 anni gli investimenti nelle tecnologie a emissioni zero sono cresciute del 40% anno dopo anno, e hanno raggiunto 890 miliardi $ nel 2024. È prevedibile che a partire dal 2026 le emissioni della Cina inizieranno a scendere.

La quota più importante delle esportazioni cinesi nel 2024 è costituita dai cosiddetti “Big Three” (pannelli solari, batterie, auto elettriche) con un trend di crescita annuale del 40% negli investimenti sulle tecnologie a emissioni zero. Le esportazioni sono dirette principalmente verso Arabia Saudita, Australia, Brasile, Canada, Cile, India, Indonesia, Pakistan e Unione europea (che importa il 98% di terre rare e minerali critici).

Ovvero, il percorso dell’economia cinese verso la decarbonizzazione è il volano nei mercati globali per lo sviluppo accelerato e la diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. Diversamente dalla decarbonizzazione dell’Europa, che comporta alti costi marginali e perdita di competitività.

Il paradosso dell’Europa

La Ue attualmente contribuisce al 6,40% delle emissioni globali, con un consumo pro capite di 5,60 tonnellate che è l’indicatore di elevata efficienza energetica dell’economia (in USA il pro capite è di 14,95; in Russia 11,45; in Giappone 9,76; in Cina 7,44). Dal 1990 la Ue ha ridotto le emissioni di CO2 del 38%. Nello stesso periodo il Prodotto Interno Lordo è cresciuto del 29%. Questi dati spiegano che:

· l’economia della Ue è la più bassa per intensità di carbonio tra le grandi economie del pianeta;

· la riduzione entro il 2030 del 55% delle nostre emissioni non ha effetti rilevanti sulla riduzione delle emissioni globali (-1,5%).

L’obiettivo del Green Deal, lanciato a fine 2019 dalla Presidente von der Leyen era quello di raggiungere la “neutralità climatica” entro il 2050 con un pacchetto di misure in grado di associare la “crescita verde” alla competitività dell’economia europea. I dati suggeriscono che – dopo 5 anni – l’economia europea è quella più avanzata verso la decarbonizzazione, ma allo stesso tempo la meno competitiva nei mercati emergenti dell’innovazione tecnologica e della decarbonizzazione per la scarsa capacità di sviluppo di soluzioni e tecnologie made in Europe.

I target vincolanti del Green Deal e le misure individuate per raggiungerli con l’indicazione vincolante delle tecnologie (automotive) stanno mettendo in evidenza che:

· l’Europa non ha sviluppato le soluzioni adeguate e più avanzate per raggiungere i targets, ed è di conseguenza prevalentemente un importatore di materie prime e tecnologie. Questa è un’inversione delle priorità rispetto agli obiettivi del Green Deal;

· gli obblighi per le imprese europee non sono previsti nelle altre grandi economie del pianeta, e di conseguenza sono all’origine di uno svantaggio competitivo nel mercato globale non compensato dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Emerge dunque l’urgenza di aggiornare obiettivi e misure del Green Deal. Ecco uno schema basato su cinque punti.

1. Adattamento ai cambiamenti climatici e protezione del territorio.

È prioritario il programma a lungo termine (almeno 10 anni), finanziato con un fondo comune europeo per mettere in sicurezza il territorio dagli eventi climatici estremi, adeguare le infrastrutture alla “nuova normalità” del clima, evitare l’allargamento del “climate divide”;

2. Concentrare e orientare gli investimenti europei in ricerca e sviluppo su soluzioni avanzate per la decarbonizzazione.

È necessario dare priorità a investimenti “mirati” per la progettazione e la produzione di soluzioni innovative rispetto a quelle già disponibili e competitive nel mercato globale della decarbonizzazione. Come ha rilevato Mario Draghi, «la Ue ha un importante programma per la R&I – Horizon Europe – con un budget di quasi 100 miliardi di euro. Ma è distribuito su troppi campi e l’accesso è eccessivamente complesso e burocratico». L’Europa deve recuperare la capacità di valorizzare le competenze nella ricerca di base per sostenere lo sviluppo delle soluzioni e tecnologie finalizzate sia all’adattamento ai cambiamenti climatici sia alla decarbonizzazione: come ha rilevato Von der Leyen, «la quota globale dell’Europa nelle domande di brevetto è alla pari con quella degli Stati Uniti e della Cina. Tuttavia, solo un terzo di queste viene sviluppato». Questa è anche la chiave per dare concretezza alla neutralità tecnologica, ovvero alla condizione necessaria per garantire flessibilità nelle scelte per la riduzione delle emissioni in particolare nei settori industriali e dell’auto;

3. Introdurre meccanismi premiali e di flessibilità nelle misure del Green Deal

Gli obiettivi e le misure previste dal Green Deal e dal pacchetto legislativo approvato tra il 2021 e il 2024 dovrebbero essere ricondotti all’obiettivo originale che era quello di far convergere la crescita dell’economia verde con la competitività dell’Europa. È necessario trasformare le misure “punitive” in stimoli positivi per la crescita sostenibile. In questa prospettiva sarà opportuno accelerare la revisione prevista per le emissioni delle auto, la direttiva “case green”, il regolamento per i prodotti fitosanitari, il regolamento per il ripristino della natura. E il sistema per lo scambio delle quote di emissione dovrebbe essere valutato in relazione allo svantaggio competitivo che non sembra compensato dal CBAM;

4. Accelerare la realizzazione delle reti elettriche transeuropee

Le reti sono l’infrastruttura necessaria per assicurare l’elettrificazione degli usi finali dell’energia e la crescita delle fonti rinnovabili e del nucleare nel mix energetico europeo. Sarà prioritaria la realizzazione dei 3 corridoi Nord-Sud Europa Occidentale, Nord-Sud Europa Centro Orientale e Mercato Energetico del Baltico;

5. Promuovere la produzione europea di gas naturale ed energia nucleare

L’atto complementare sul clima alla Tassonomia Verde del 2 febbraio 2022 inserisce l’impiego del gas naturale e dell’energia nucleare tra le attività possibili nella transizione energetica. L’aumento della produzione europea di gas naturale (oggi pari al 14% dei consumi) e dell’energia nucleare (oggi il 24% dell’elettricità) ha l’effetto principale di ridurre la dipendenza e sostenere la crescita dell’autonomia energetica dell’Europa. La crescita dell’energia elettrica prodotta dal nucleare contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e, dunque, è un pezzo importante per la decarbonizzazione dell’Europa.

Fonte: Corrado Clini* | Lisander.com

*già Ministro dell’Ambiente