L’indicazione che Corrado Clini fornisce in merito alle politiche climatiche europee è condivisibile: occorre cambiare verso perché, invertendo l’ordine delle priorità, il risultato cambia. Abbiamo voluto fare i primi della classe nella gara per la decarbonizzazione ma con risultati pressoché impercettibili sul clima e con evidenti impatti negativi sulla nostra economia.

L’approccio adottato, non diverso da quello per la qualità dell’aria, è incardinato su una aprioristica definizione di un obiettivo – il net zero al 2050 – da raggiungere whatever it takes e da cui discende una panoplia di standard, divieti e incentivi. Un approccio che non prevede un’analisi di costi e benefici: in base a una valutazione dell’economista ambientale Richard Tol, i primi sono dieci volte superiori ai secondi.

La linea d’azione perseguita dalla Unione europea è peraltro coerente con la narrazione prevalente del problema del cambiamento climatico di qua dell’Atlantico che potremmo sintetizzare come: après 1,5 °C le déluge! Un racconto che, però, non ha fondamento scientifico e che si dovrebbe classificare come “negazionista” al pari di quello di chi contesta che vi sia un impatto antropico sul clima.

Come ricorda Clini, nel 2024 la soglia degli 1,5°C è stata superata ma, lungi dal ritrovarci in uno scenario apocalittico, le condizioni di vita sulla Terra non sono mai state in media così buone come adesso. Vediamo alcuni dati. Nel 1990 poco meno di 4 persone su 10 nel mondo vivevano sotto la soglia di povertà assoluta oggi meno di una su dieci. Il reddito medio pro capite è cresciuto da 11mila a 21mila dollari (prezzi 2021). La speranza di vita è aumentata da 64 a 73 anni. La mortalità infantile è diminuita dal 9% al 4%. La produzione di cereali è aumentata del 50%, da 2 a 3 miliardi di tonnellate.

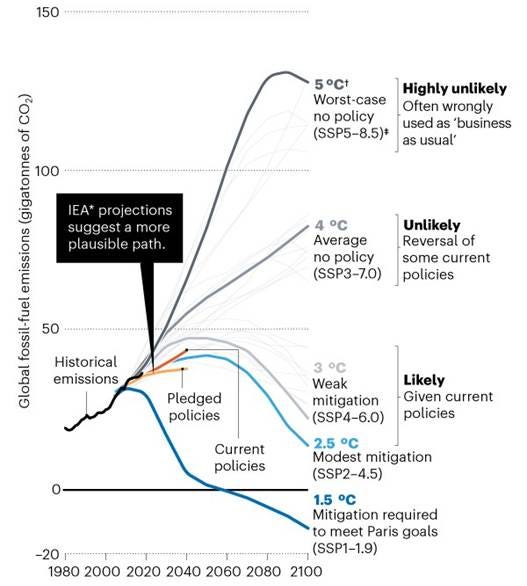

Si potrebbe continuare. L’indicatore più sintetico delle condizioni di vita, l’Indice di sviluppo umano è aumentato da 0,6 a 0,74. Stiamo dunque molto meglio rispetto al passato ma in moltissimi non lo sanno: l’80% delle persone nel mondo è convinta che la povertà sia stabile o in aumento (52%). Non solo, è diffusa la convinzione, soprattutto tra i più giovani, che, a causa del cambiamento climatico, il futuro sarà peggiore del presente tanto che c’è chi afferma di non volere avere figli per questa ragione. Ma anche questa convinzione è antiscientifica. Come ha scritto su Nature Brian C. O’Neill, scienziato dell’IPCC: «nella maggior parte degli scenari, l’umanità è meglio istruita, meglio nutrita, vive più a lungo ed è più sana, con anche meno povertà e meno conflitti, continuando tendenze che sono in corso da decenni. Questi miglioramenti non si applicano solo alla media globale o nazionale, ma — laddove tali risultati sono stati esaminati — anche alle popolazioni più vulnerabili…Errori di comprensione fondamentali della questione del cambiamento climatico permeano il dibattito pubblico e alcune discussioni politiche…La credibilità scientifica potrebbe essere compromessa quando i risultati nel prossimo futuro non corrisponderanno alle aspettative predominanti». Si può aggiungere che gli scenari peggiori sono anche quelli oggi più inverosimili (Figura 1).

Figura 1: Aumento di temperatura al 2100 nei diversi scenari

Fonte: Nature

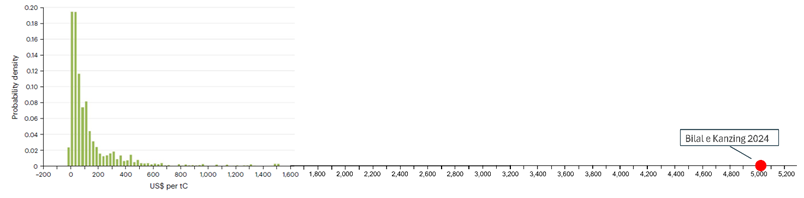

Nel suo intervento Corrado Clini cita un recentissimo studio del National Bureau of Economic Research che stima una riduzione del PIL del 25% nello scenario business as usual. Tale analisi è un outlier e si discosta enormemente dal consensus tra gli economisti; il costo sociale del carbonio è stimato pari a circa 5000 $ per tonnellata, ossia un ordine di grandezza superiore alle più recenti stime. (Figura 2)

Figura 2: Istogramma delle stime pubblicate del costo sociale del carbonio (adattato da Tol 2023)

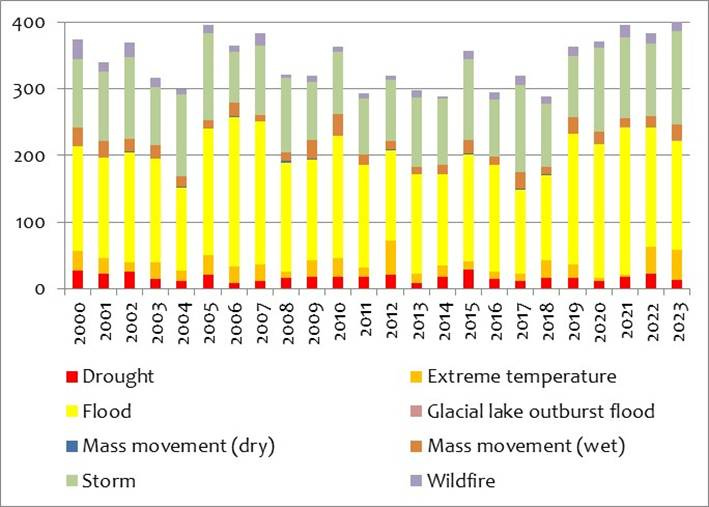

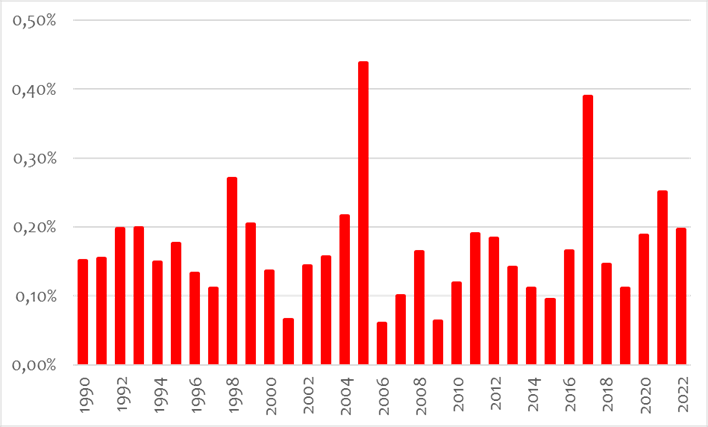

Inoltre, da inizio secolo il numero di disastri meteorologici nel mondo è rimasto sostanzialmente invariato (Figura 3). E l’ammontare dei danni economici rapportato al PIL mondiale – uno dei parametri di riferimento del Quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi delle Nazioni Unite – si attesta da tre decenni intorno allo 0,2% e non mostra un trend significativo (Figura 4). Occorre al riguardo ricordare che solo una parte, verosimilmente minoritaria, di questa quota è riconducibile agli effetti del cambiamento climatico.

Figura 3: Numero di disastri meteorologici dal 2000 al 2023

Fonte: nostra elaborazione su dati EM-DAT

Figura 4: Costo dei disastri meteorologici / PIL mondiale dal 1990 al 2022

Fonte: nostra elaborazione su dati Ourworldindata

Il cambiamento climatico è reale, causato dalle emissioni antropiche e i suoi effetti si amplificheranno nei prossimi decenni. Ma “non moriremo tutti” e non tutte le politiche di mitigazione sono auspicabili. Ridurre una tonnellata di CO2 a un costo di qualche decina o di un centinaio di euro è ragionevole soprattutto in termini di “assicurazione” per evitare di inoltrarci troppo lungo un percorso non interamente conosciuto ma spendere dieci volte tanto quando, tra l’altro, esisterebbero opzioni di abbattimento di buona parte delle emissioni mondiali molto meno costose, non lo è. La via maestra dovrebbe essere quella dell’adozione di una carbon tax con destinazione di una parte dei proventi alla ricerca e di un’altra parte al finanziamento di politiche di abbattimento efficienti come già previsto dai meccanismi, ricordati da Clini, del Clean Development e Joint Implementation e la contemporanea soppressione delle altre forme di regolazione.

Nel caso dei trasporti stradali, ad esempio, dove una carbon tax molto elevata – intorno ai 300€ per tonnellata di CO2 – già esiste in Europa nella forma dell’accisa sui carburanti, dovrebbero essere eliminati gli standard emissivi e le relative sanzioni per le case costruttrici, il divieto di commercializzazione dei motori termici al 2035 e gli ingenti investimenti previsti dalla Commissione europea per le reti ferroviarie nonché i sussidi, fino ad arrivare alla gratuità dei trasporti collettivi. Come già nei decenni trascorsi, il cambio modale potrà avere solo effetti del tutto marginali in termini di riduzione della mobilità in auto e in aereo (quest’ultima attualmente non tassata in misura efficiente) con costi di abbattimento molto elevati: nel caso della sperimentazione della quasi gratuità dei mezzi collettivi in Germania nell’estate del 2023, il costo per tonnellata di CO2 evitata è stato stimato pari a 2.800 €.

Non ci sono pasti gratis e neppure la decarbonizzazione lo è. La disponibilità di energia affidabile e a basso costo è stata uno degli ingredienti fondamentali per la crescita economica e, quindi, per le ricadute che questa ha comportato per la vita delle persone in tutto il mondo. Ne abbiamo elencate alcune in precedenza ma ve n’è un’altra che merita di essere menzionata. È la vulnerabilità al clima che, nonostante il cambiamento climatico in atto, negli scorsi decenni non solo non è aumentata ma è fortemente diminuita: il tasso medio globale di mortalità è diminuito di 6,5 volte dal periodo 1980-1989 al periodo 2007-2016. C’è una chiara correlazione negativa tra vulnerabilità e ricchezza, che è più forte ai livelli di reddito più bassi. Questo ha determinato una convergenza nella vulnerabilità tra i paesi a reddito più alto e quelli a reddito più basso. Tuttavia, esiste ancora un notevole divario di vulnerabilità ai rischi climatici tra i paesi più poveri e quelli più ricchi.

Per il futuro la sfida più importante è probabilmente quella legata all’aumento della temperatura media e, soprattutto, ai picchi di caldo: in termini di potenziali vittime questa componente del cambiamento climatico è assai più rilevante rispetto a fenomeni come alluvioni e frane. Sappiamo che anche su questo fronte è possibile intervenire con grande efficacia: negli Stati Uniti, grazie alla diffusione degli impianti di condizionamento la mortalità nelle giornate più calde è diminuita dell’80%.

Decarbonizzare significa però, nel breve-medio termine, far aumentare il costo dell’energia e, quindi, limitare le possibilità individuali di adattamento. È così per il caldo ma, paradossalmente, anche per il freddo che, pur in un mondo che si riscalda, causa un numero di vittime pari a circa dieci volte quello dovuto alle temperature più elevate.

Non dovremmo dunque scordare che, accanto ai rischi del cambiamento climatico, ci sono quelli, più nascosti ma non per questo meno reali, causati dagli interventi di mitigazione. Politiche ragionevoli dovrebbero tenere conto di entrambi.